加入「特朗普2.0」,馬斯克能不能做中美的「基辛格2.0」?

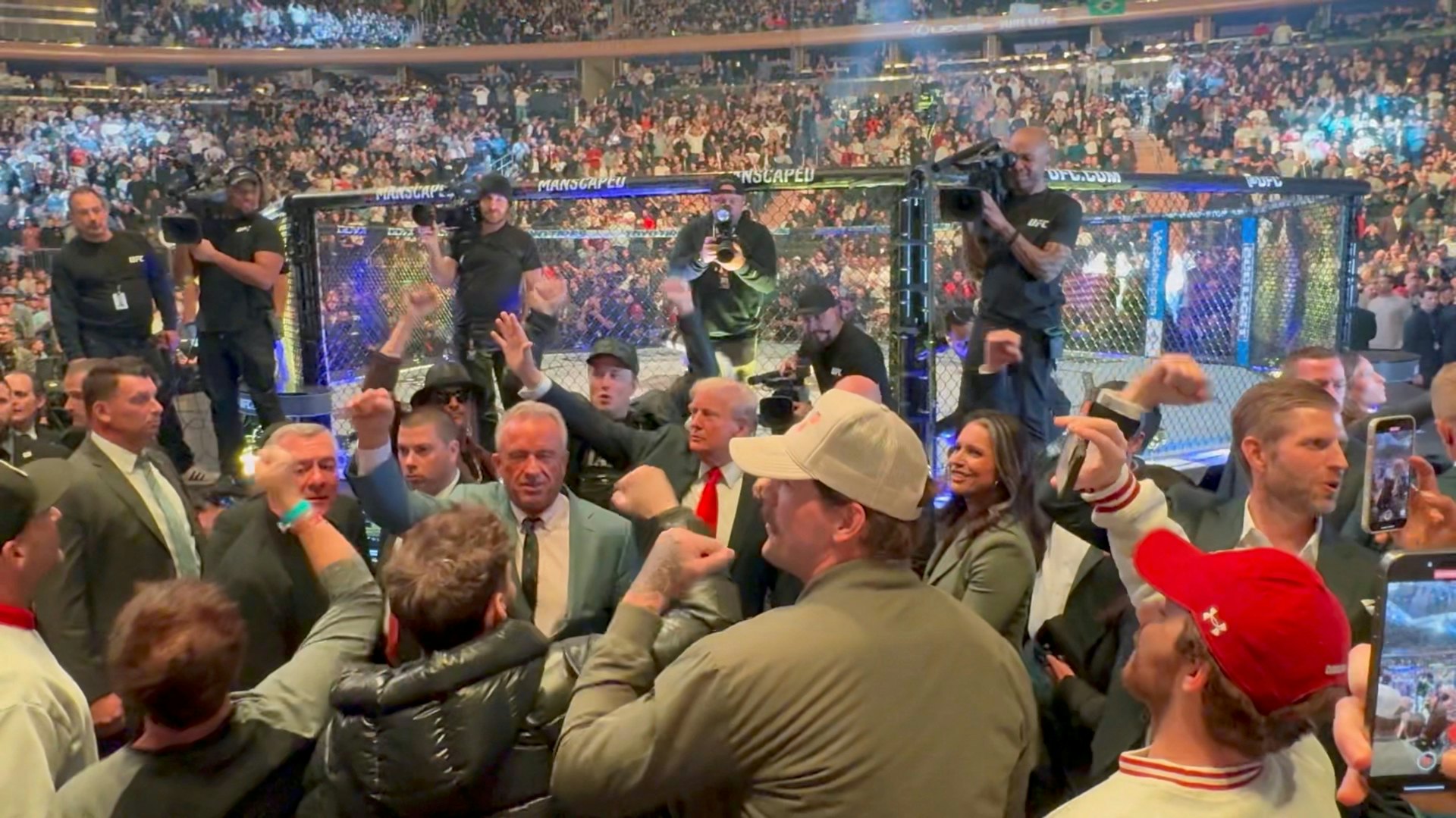

特朗普(Donald Trump)的執政班底已在近日陸續公布,基本上從魯比奧(Marco Rubio)、沃爾茲(Mike Waltz)等人皆獲提名來看,對華強硬將是特朗普未來的執政主調。只不過一眾熟悉臉譜中,卻有一人引發「下一個基辛格(Henry Kissinger)」的有趣討論,那就是美國企業家、特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)。

11月12日,特朗普任命馬斯克與企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共掌新設的政府效率部(DOGE,Department of Government Efficiency)。關於這一部門,特朗普以研發原子彈的「曼哈頓計劃」相比擬,甚至引用馬斯克的話誇下海口:「這將給系統帶來震撼,任何浪費政府資源的人都會受影響。」

無論這個部門究竟能發揮什麼作用,特朗普與馬斯克的合作顯然方興未艾。而從現實層面來看,這段關係互有所圖、也各取所需:特朗普起用馬斯克除了論功行賞,也是意在衝撞「非我族類」的華府建制派;馬斯克則把「押寶特朗普」當跳板,希望獲取更多商業利益,甚至在政壇更上層樓、實踐自己的政治理念。「非典型」的兩人一夕聯手,當然是新聞熱度不斷;馬斯克的「霸道總裁」風格,也讓不少媒體批評這是「聯合總統」、「僭越干政」。

不過各方批評之餘,馬斯克橫跨中美的商業帝國、曖昧的對華立場同樣引發討論。在產業層面,馬斯克旗下的特斯拉不僅在上海設有超級工廠,更是中國第一家外商獨資的汽車公司,2023年馬斯克訪華時,也公開表態反對中美脫鉤;在政治場域,馬斯克曾在2022年主張「台灣應該成為比香港更寬鬆的特別行政區」,接著又在2023年宣稱,兩岸關係就像「夏威夷與美國」,台灣是「中國不可分割的一部分」、美國「阻止了任何形式的統一」,但隨著中國軍力持續增長,北京將在「不太遙遠的將來」超越美國,最終統一台灣。

可想而知,這些言論不僅在美國引發爭議,也在台灣引爆怒氣,馬斯克更因此成為「親中」、「紅頂商人」的國際代表。當然,發表爭議言論本就是馬斯克的生活日常,兩岸不是唯一領域,從性別、移民到俄烏戰爭,馬斯克的「精彩表現」層出不窮。從這個角度來看,世界首富其實也算特朗普的「同路人」,言行都展現了一定的不可預測與激進性。但或許正因如此,特朗普公布班底不久後,中美媒體、分析家都開始探討馬斯克作為「基辛格2.0」的潛在可能。

馬斯克的政商潛能

美國之音就在14日刊出文章,分析馬斯克能否扮演新時代的基辛格,促進中美交流與互動,尤其是在科技領域。英國皇家國防安全聯合軍種研究所(RUSI)副研究員英莎莉(Sari Arho Havrén)便在文中指出,馬斯克與特朗普的關係可能有助提升特斯拉在美國的地位、擴大與競爭對手的差距,同時有助特斯拉的在華發展,「馬斯克與美國總統的密切關係肯定會提高他在中國的地位,他很容易被視作北京和特朗普之間的管道和中間人。 」

戰略與國際研究中心(CSIS)高級顧問、中國商務和經濟董事項目主任甘思德(Scott Kennedy)也對美媒CNBC表示,「過去幾個月,中國普遍對於馬斯克能否成為新的基辛格,幫助促成華盛頓和北京之間的協議感到好奇」;《華爾街日報》也引述歐亞集團創辦人伊恩·布雷默(Ian Bremmer)的分析,稱中國領導人正試圖尋找平衡中美關係的可能,布雷默甚至斷言,「馬斯克決定與特朗普結盟,基本上他在中國的未來就取決於他能否在政治上有所作為。」

顯然,有部分分析認為,馬斯克可能作為非官方使節穿梭在中美之間,而這不僅有助馬斯克旗下產業的在華布局,也是北京樂見的發展。從現實條件來看,這種觀點不是毫無道理,畢竟馬斯克的在華身分確實特殊。

早在2014年,馬斯克便已規劃特斯拉到中國設廠,只是受到中美關係波動影響,這個計畫始終進展緩慢。到了2017年媒體才終於探知,特斯拉有機會取得上海地皮與豁免,成為中國第一家外商獨資的汽車公司。2018年相關工程終於啟動,中方以市價10%出售86萬平方米土地供特斯拉建廠,同時提供185億元人民幣貸款,利息為當時國內市場利率最低的3.9%,並保證在2019年完工且投產。時至今日,中國已是特斯拉最大海外市場,特斯拉也在2023年以交付94.7萬輛汽車的成績,奪下中國年度豪華品牌交付冠軍,並在2024年首次進入中國政府採購清單,是唯一入選的外資電動車品牌。

當然中國也在前述過程中獲益。北京之所以開放特斯拉來華設廠,關鍵原因就是中國也有意打造本土電動車的上下游產業鏈。從2024年資料來看,特斯拉上海工廠的零件本土化率超過95%,與特斯拉簽約的中國本土一級供應商已超過400家,其中有超過60家供應商進入特斯拉全球供應鏈體系;而特斯拉的專利開放政策同樣惠及中國相關產業,在特斯拉開放的222項專利中,有213項屬技術發明類專利,許多尤其是電動車產業核心,涵蓋電控、電池、整車製造、人機交互、電機、充電樁等領域。近年隨著特斯拉設廠,理想、蔚來、小鵬等國產電動車也蓬勃發展,比亞迪更成為特斯拉的強勁對手。

整體來說,特斯拉的在華成功反映了供應鏈全球化的多重剖面:特斯拉在一定程度上帶動中國電動車產業發展,也推動了上下游產業鏈的繁榮,可以說是親手扶植自己的競爭對手;但中國政府的政策優惠、廣大的消費市場、完整的供應鏈支援,也給了特斯拉擴大產線的能量與底氣。這種與中國合作又競爭的複雜互動,成就了特斯拉的商業版圖,既讓馬斯克擁有「產業外交」的潛在能量,也基本解釋了馬斯克此前某些涉華發言的背後原因。

例如關稅議題,馬斯克曾多次反對美國對華加徵關稅、尤其是電動車領域,也曾在前次特朗普執政時,抱怨中美貿易戰讓自己利益受損;針對台海議題,馬斯克的「台灣應該成為比香港更寬鬆的特別行政區」、「兩岸就像夏威夷與美國」言論,其實都反映一個重點:作為在華投資頗豐的美國商人,馬斯克不希望戰爭干擾供應鏈,損及自身利益。

因此可以這麼說,馬斯克的真實立場未必「親中」,但從在商言商的視角來看,馬斯克完全有理由主張中美緩和、台海避戰。此外馬斯克雖沒有正式外交身份,但有鑑於他在中美政商界的良好關係,以及作為成功企業家的影響力輻射,只要特朗普允許,馬斯克還是能有一定的「非正式外交」能量。

馬斯克能發揮多少影響力

但這種能量要上升到「基辛格2.0」、扭轉目前的中美對峙,恐怕需要更多天時地利人和。

回顧1971年基辛格秘密訪華的背景,這一動作並非獨立的外交事件,而是「三角外交」戰略的一環。當時美國深陷越戰泥淖、又與蘇聯嚴重對峙,基辛格於是主張利用中蘇分裂的戰略機遇,設法緩和中美互動,在短期目標上軟化北越的軍事立場、推動美國「有尊嚴地」撤出越南,並在長期目標上利用中蘇兩個共產主義大國的持續競爭,強化美國霸權與外交利益。

嚴格來說,中美緩和原本不是「三角外交」的唯一重點,因為基辛格後續還提出了緩和美蘇的各種外交嘗試,例如說服蘇聯合作遏制第三世界革命,以換取美國在核子和經濟領域的對蘇讓步,只是這個操作成效不顯,中美緩和卻相對成功,所以成為後世書寫「三角外交」的關鍵一步;美蘇後續雖在軍備管制上有所合作,雙方對峙也一度緩和,卻很快被1979年的蘇聯入侵阿富汗摧毀。

而聚焦基辛格在中美緩和的角色,1971年的秘密訪問確實是為1972年的尼克遜(Richard Nixon)訪華、以及更久之後的1979年中美建交鋪平道路,卻不是基辛格一人突發奇想就能化腐朽為神奇,更有當年美國所處戰略環境的「大勢所趨」:美國希望維持霸權能量、緩和腹背受敵的戰略環境,中蘇分裂則剛好讓華盛頓有機可乘。

但50年過去,蘇聯早已解體,美蘇對峙情境不再,中美博弈卻方興未艾。不論所謂中美「新冷戰」細節如何、與過去冷戰差別何在,「圍堵中國」已經成為美國兩黨的核心共識,中美博弈更是從地緣、軍事、經濟,延伸到了晶片、半導體等科技領域,馬斯克所在的電動車產業當然也是舞台之一。

而在這種「中國是主要敵人」的戰略形勢下,美國雖然有「新三角外交」的倡議,卻也更多是主張拉攏俄羅斯、孤立中國,當然俄烏戰爭的爆發幾乎封鎖了這個可能,西方對中俄關係的論述也從「策略聯姻」轉向了「邪惡軸心」。但「連俄制華」的曾經活躍還是為時代脈動留下紀錄:中美博弈是當代地緣政治主軸,如果這個年代會有「基辛格2.0」,秘密訪問的地點恐怕更可能是莫斯科、而非北京。

從這個背景來看,馬斯克雖具有緩和中美的潛在影響力,卻恐怕要受兩大條件限制。

首先就是特朗普本人與其他對華鷹派的強硬立場,尤其是關稅領域。說得更直接,馬斯克雖在這次選戰押寶成功,卻畢竟不是總統勝選人,也沒有被任命為國務卿或其他涉華重要職務,即便其本人媒體聲量巨大,但這種流量究竟能轉換成多少政治影響力,其實相當值得商榷,尤其是在對華鷹派掌握要職的情況下。

11月20日,特朗普更是任命盧特尼克(Howard Lutnick)擔任商務部長。後者選前就公開支持特朗普的關稅政策,更是對華鷹派,且特朗普還在提名中稱,盧特尼克將對美國貿易代表辦公室負「直接責任」(direct responsibility),領導特朗普政府的關稅和貿易政策,外界因此產生盧特尼克「可能兼任美國貿易代表」的猜想。而以上跡象也顯示,特朗普有可能在上任後落實自己選前的關稅政策。

再來是馬斯克的企業家身分。雖說馬斯克的影響力橫跨政商兩界,但作為家大業大的企業家,馬斯克的首要目標還是集團盈利、而非政府利益,這也是他過去多次公開反對美國對華關稅政策的根本原因。但中美關係的衝突結構其實遠超企業利益範疇,還關乎國家安全與意識形態,馬斯克即便能在技術外交、民間外交上發揮影響力,卻恐怕無法在政府意志與企業發展上兩全。

此外馬斯克的在華商業布局也可能成為輿論「扣分項」。雖說馬斯克在美國、乃至全球都有不少粉絲,但這跟形成政治實力還是兩件事。說得更直接,「親中」標籤對於商人與政治菁英的殺傷力完全不同,在對華鷹派當政的環境下,馬斯克的在華布局反而容易引發內部信任問題,這或許也是特朗普至今沒有在涉外、涉華部門任用馬斯克的原因。

例如11月19日,美國參議院司法委員會下屬的隱私、技術和法律小組委員會召開了關於美國科技公司及其與中國關係的聽證會,委員會主席、康涅狄格州民主黨籍參議員理查·布盧門撒爾(Richard Blumenthal)就在會上直接點名馬斯克「可能危及美國國家安全」;出席聽證會的四名證人之一、紐約諮詢公司首席執行官以撒·斯通·費什(Isaac Stone Fish)也聲稱,「特斯拉對中國的依賴令人擔憂」。眼下特朗普還未正式就職,馬斯克就已經面臨「親中」質疑,即便馬斯克與特朗普關係密切,恐怕也不能以此豁免所有拷問,而這也將持續削弱馬斯克的行動潛能。

歸根結柢,外界之所以對馬斯克投射「基辛格2.0」的想像,主因還是中美的結構性矛盾已經進入新階段,「後基辛格時代」的破冰曙光卻遲未出現。在地緣戰略上,美國試圖遏制中國的技術崛起和不斷上升的區域影響力,中國則通過「一帶一路」戰略強化全球布局;在經濟與技術層面,儘管中美經濟相互依存,雙方的民族主義經濟政策卻正在強制產業鏈脫鉤,兩國圍繞人工智慧、量子計算、網路安全、半導體的技術競爭也持續上升。而綜觀美國政壇,不僅找不到「基辛格2.0」人選,也似乎沒有「基辛格2.0」的誕生土壤與發揮空間,「局外人」馬斯克這才成了各方的投射對象。

只是「局外人」一旦參政,便不能外於環境與身分加諸的條件限制,即便馬斯克具備對華友好潛能、也受特朗普提拔,在當前的中美博弈大勢下,恐怕也很難動搖特朗普與鷹派的對華關稅與科技圍堵政策。說到底,未必是馬斯克擔不起「基辛格2.0」的招牌,而是即便基辛格在世,也恐怕難阻中美的持續對峙。