來稿|本地勞工為先外勞為輔 靈活機制回應勞工市場轉變

來稿作者:裘言真

政府上星期公布在審視多項因素後,不批出新一輪輸入建造業外勞配額,建造業界對此表示歡迎,認為暫停輸入外勞有助保障本地工人就業。政府有關決定反映現行輸入外勞的機制具足夠靈活性,能夠適時回應勞工市場的轉變。

輸入外勞與保障本地就業並無衝突

疫情過後,社會對勞工的需求急速反彈,偏偏由於人口老化和人口流動的關係,令到本地勞工供應短缺。香港的失業率維持在約3%這個低水平頗長的一段時間。以學術角度而言,香港已達至「全民就業」,單靠本地勞工顯然不能滿足香港的人力需求。

政府去年推出及優化多項輸入勞工計劃,包括就建造、航空和運輸等行業設立行業輸入勞工計劃,以及優化原有的「補充勞工計劃」,容許本來不可輸入勞工的26個工種提出申請。不管是哪種計劃,先決條件都是本地工人就業優先,筆者對此表示絕對支持。僱主在申請輸入勞工前,必須先作本地招聘,只要合資格本地工人有意工作,即可優先獲聘。不同工會亦會協助發布招聘信息,只有在香港未能招聘足夠人手時,方可申請勞工配額。

靈活機制回應勞工市場轉變

早前有工會進行調查,發現從事零售、飲食及建造業的受訪者失業比例較高,有本地工人表示因開工不足而收入減少,對就業前景亦感到擔憂。

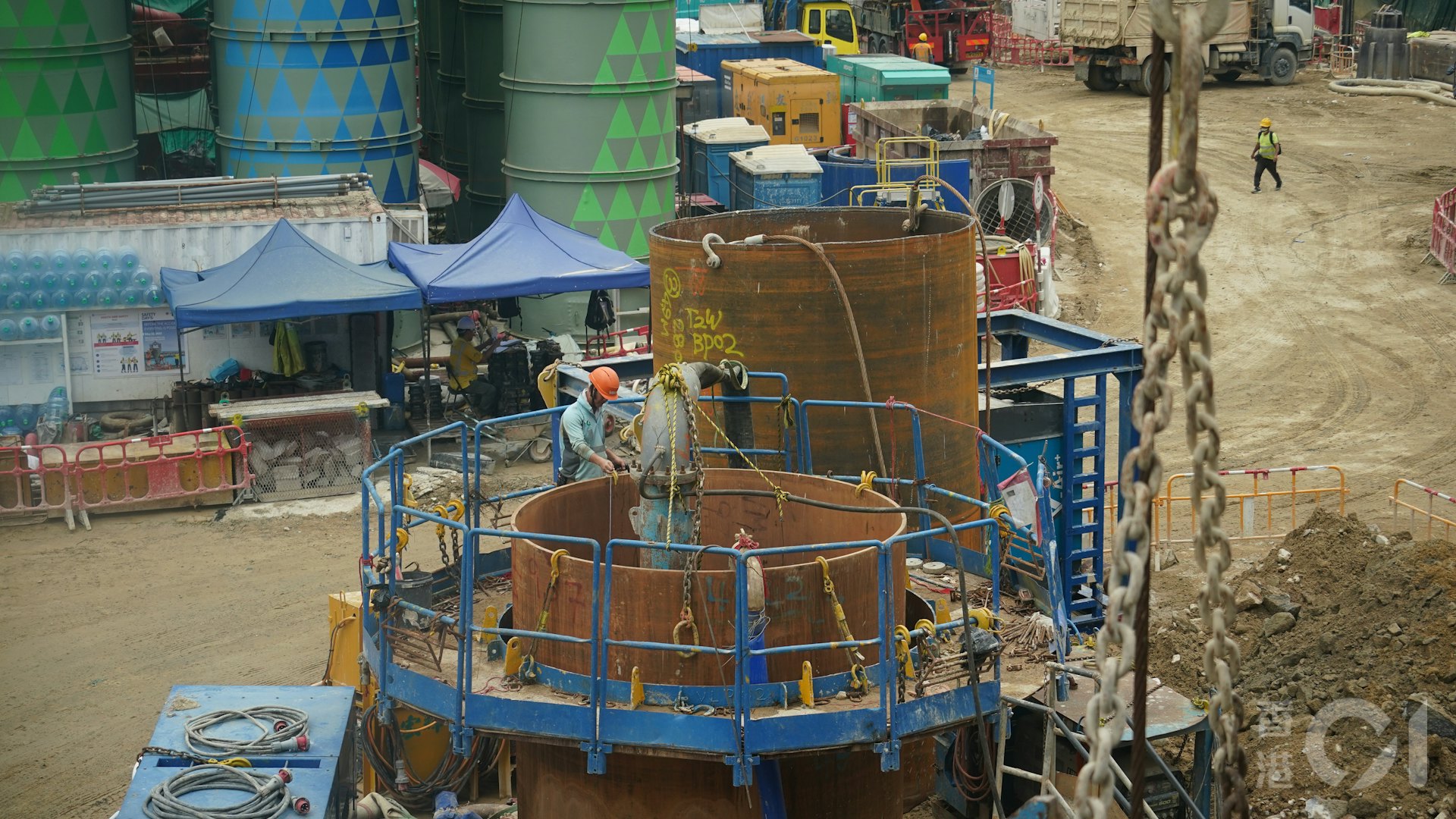

當局去年推出輸入建造業勞工計劃時,容許建造業輸入最多1.2萬名勞工,而經過四輪申請後,已經有9700多個配額獲批。因應香港建造業工程量減少、工人開工不足,政府實在有責任「把好關」,審時度勢最新的勞工市場情況,審慎運用配額而控制輸入勞工數量,保障本地工人就業。

事實上,勞工市場的形勢不時變化,同一行業不同工種的情況已經可以截然不同。就以運輸界為例,一方面小巴業界表示在輸入900多名外勞小巴司機後,現時人手相對充裕,加上有其他津貼措施吸引新人入行,已經沒有進一步輸入外勞的需求。另一方面,旅遊巴業界則表示由於內地對巴士司機的年齡限制和考牌合格率低,跨境司機的本地供應仍然缺乏,有需要繼續輸入外地勞工。

輸入勞工,是為了滿足社會實際需要;輸入勞工的最終目的,是為了香港市民服務,避免大家因為勞動力不足,而影響到生活質素。輸入哪一種勞工、輸入多少勞工、如何確保本地工人就業需要,決不可「一本通書睇到老」。政府有責任密切監察政策的執行,適時根據經濟和社會環境的改變,調節輸入勞工的配額和推出保障本地就業的措施,確保落實輸入勞工的初心及原意。

作者筆名裘言真,是時事評論員。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。

「01論壇」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不通知。