德國首個「中國戰略」利字當頭 聚焦科技晶片原材料供應鏈

撰文:許懿安

出版:更新:

德國政府7月13日公布該國首個「中國戰略」。文中在科技、晶片、商品及供應鏈等方面有頗多篇幅。

文中指出,國家對關鍵投入(input)一面倒的依賴可能會限制政府迴旋空間,並使國家容易受到政治壓力。

德國旨在透過來源多元化,減少能源及原材料一面倒的對某個來源依賴。

該國往後的目標是,推動大宗商品戰略儲備的項目,以及為企業持有此類儲備創造激勵機制。

政府將繼續對投資篩選,避免在關鍵基礎設施方面對特定來源有依賴,並應對敏感科技轉移的問題。

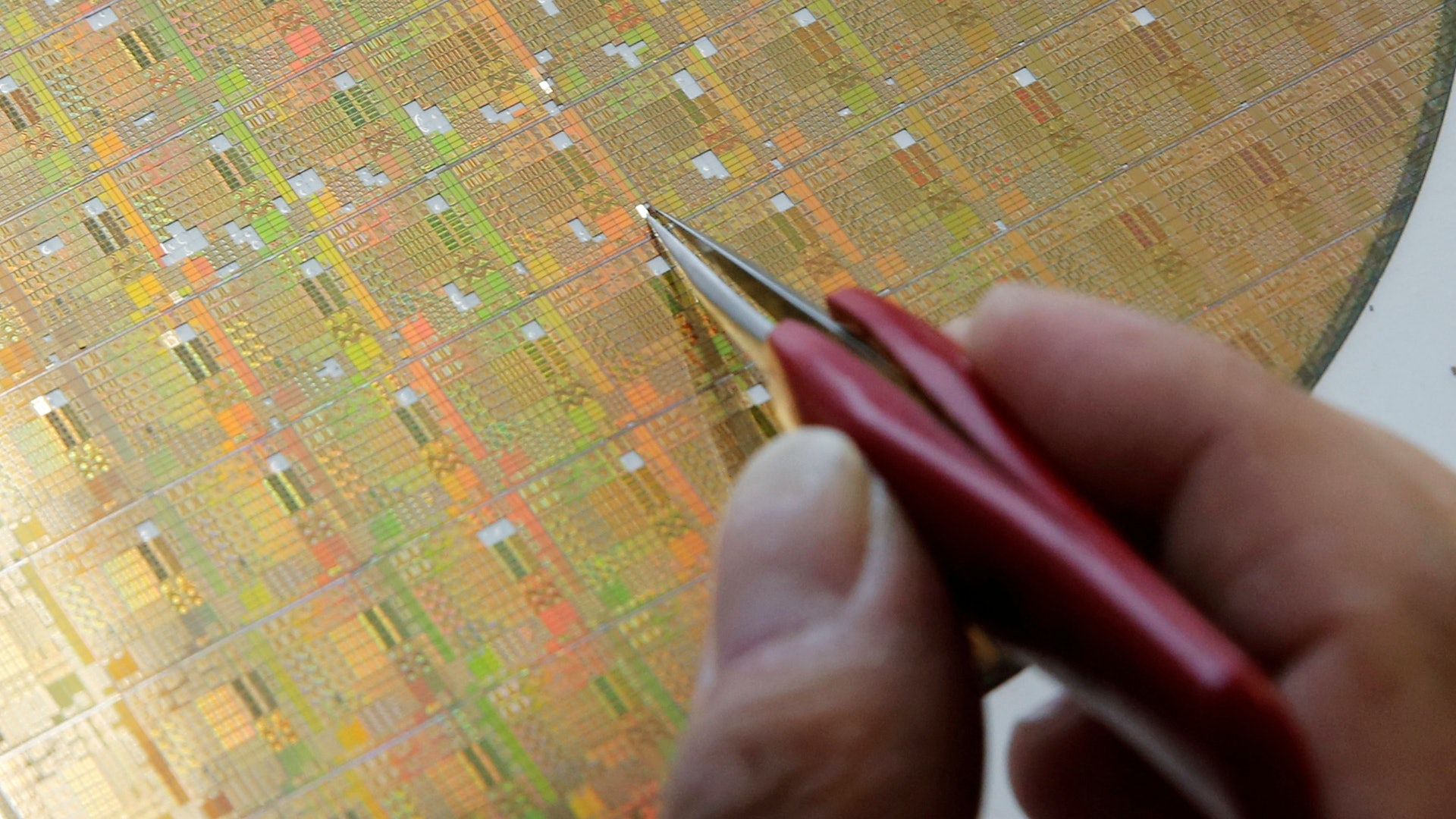

文中亦有涉台部份,稱台海局勢暴露供應鏈的脆弱性,特別是在晶片方面。

貝爾伯克13日就這份文件發言時稱,「我們需要中國,但中國在歐洲也需要我們的經濟發展、公平競爭和氣候政策。」

她說:「我們正在投資全球夥伴關係,包括自由貿易協定,我們可以在其中制定公平和可持續貿易的標準。」

貝爾伯克稱,在對中國的依賴程度一事上,德國商界與政府得出的結論相同。

就在在這份文件公布前夕,7月11日,中國商務部部長王文濤分別會見德國機械設備製造業聯合會主席霍伊斯根、德國思愛普公司行政總裁柯睿安。王文濤強調稱,中德互為重要的經貿合作夥伴,互信是中德合作的基礎。「去風險」不應政治化和意識形態化,更不能導致脫鈎和「去中國化」。