日本14歲男生殺兩童 學者:對死者的頭顱自慰 扭曲死亡與性慾

1997年5月,日本神戶市某間中學校門外,放置了一個小學男童的頭顱,口中還塞了一張挑釁的字條。經調查後,發現犯人竟是一位14歲的中學生;而且他更接連犯案,除了殺掉11歲的淳及10歲的彩花,另有3名學生受傷。日本傳媒一般稱這位殺人犯為「少年犯A」。少年犯A完成感化教育後已重投社會,2015年,出版自傳《絕歌-日本神戶連續兒童殺傷事件》,似為殺人懺悔,並交代當年殺人過程細節。本文取材自《絕歌》的導讀,由台灣大學法律系教授李茂生撰寫,內容稍經編輯整理;李教授在此文提出了一個疑問:究竟少年犯A是真心懺悔,還是消費受害人?

本文取材自 《絕歌-日本神戶連續兒童殺傷事件》(警告:18歲以下人士請由成人陪同閲覽)

相關文章:《絕歌》節錄--少年A自白:當時心想 趕快把我送上死刑台

受害者淳,是少年犯A的弟弟的朋友。少年犯A帶他到住所附近的山丘把他勒斃,割下他的頭,並在他頭顱的眼睛部位,用刀割出X字型的傷痕。更驚人的是,少年犯A對着男童的頭顱自慰。數日後兇手以署名「酒鬼薔薇聖鬥」寫了聲明,放入信封內,並塞在被害男童頭顱的口中。根據該本自傳,原本少年犯A是想將受害人頭顱懸掛於附近的中學校門口,卻因為掛不上去,只好置於門口。

遊戲就要開始了。各位愚蠢的警察,嘗試來阻止我吧。就殺人這件事情,我感到非常愉快。好想看到人的死亡。用死亡來制裁骯髒的蔬菜吧,用流血來審判我經年累月的怨憤吧。——SHOOLL KILL學校殺死之酒鬼薔薇。

後來,媒體將酒鬼薔薇(さかきばら)誤讀為鬼薔薇(おにばら),少年犯A更向神戶新聞社寄出挑釁信件,除了不滿媒體讀錯他的名字,也批評創造出他這種透明人的教育制度。他希望透過驚悚的殺人事件,至少在人們的幻想中,可以成為實際存在的人。

受害人屍體如人偶

其中一位受害人淳的父親土師守,後來出版《淳:一個被害者父親的真實告白》一書披露,警方通知他們認屍,但只找到屍體頸部以下的部分。土師守到一個車庫的地方,警方用藍色的塑膠布覆蓋在淳身上,土師守形容「好像看到什麼不知名的詭異物體」,看到的部分是「仿造淳所製作出來的人偶」。

後來警方拘捕這名14歲男生(少年A),揭發他於1997年2月至5月,在日本神戶市須磨區刺傷及殺害兒童,造成2死3傷。另一名死者彩花在校園廁所內被以鐵錘攻擊面部,受重傷死亡。

什麼時候執行死刑?

少年犯A被捕後,很快便招認了,並表示犯案的兇器已丟進一個叫向畑池的蓄水池裏;刀、槌等則藏在自己的房間,並劃草圖告訴警方所藏位置。警方除了搜出刀、槌外,還找到裝在玻璃瓶裏泡過鹹水的貓舌、少年A從附近工地偷來的攜帶式釘槍,及「犯案筆記」等。

根據少年A出版的自傳,他當時問警方,何時執行死刑。他當時心想,死刑就是救贖。不過,警方指他年紀小,不會判死刑。

被鑑定有性虐待傾向

經過精神鑑定後,少年犯A被認定有性虐待傾向(sadism),且有人際溝通障礙,被移送到關東少年醫療輔育院接受治療,其後又被移送到東北中等少年輔育院(收容較年長少年犯罪者的輔育院),一直到2004年,才停止執行感化教育,回歸社會。

33歲的少年犯A於2015年出版《絕歌》,回顧成長經歷。他家有三兄弟,他是長子。他在書中披露,小四時,他的祖母及家養的狗佐助死了,對他打擊很大。他小六年時殺貓,並稱「陷入了殺害貓的快樂中,不斷殺害野貓,更開始想破壞和我一樣的『人類』,那到底會是什麼感覺,想用這雙手來確認。」後來,就發生連續殺害學童事件。

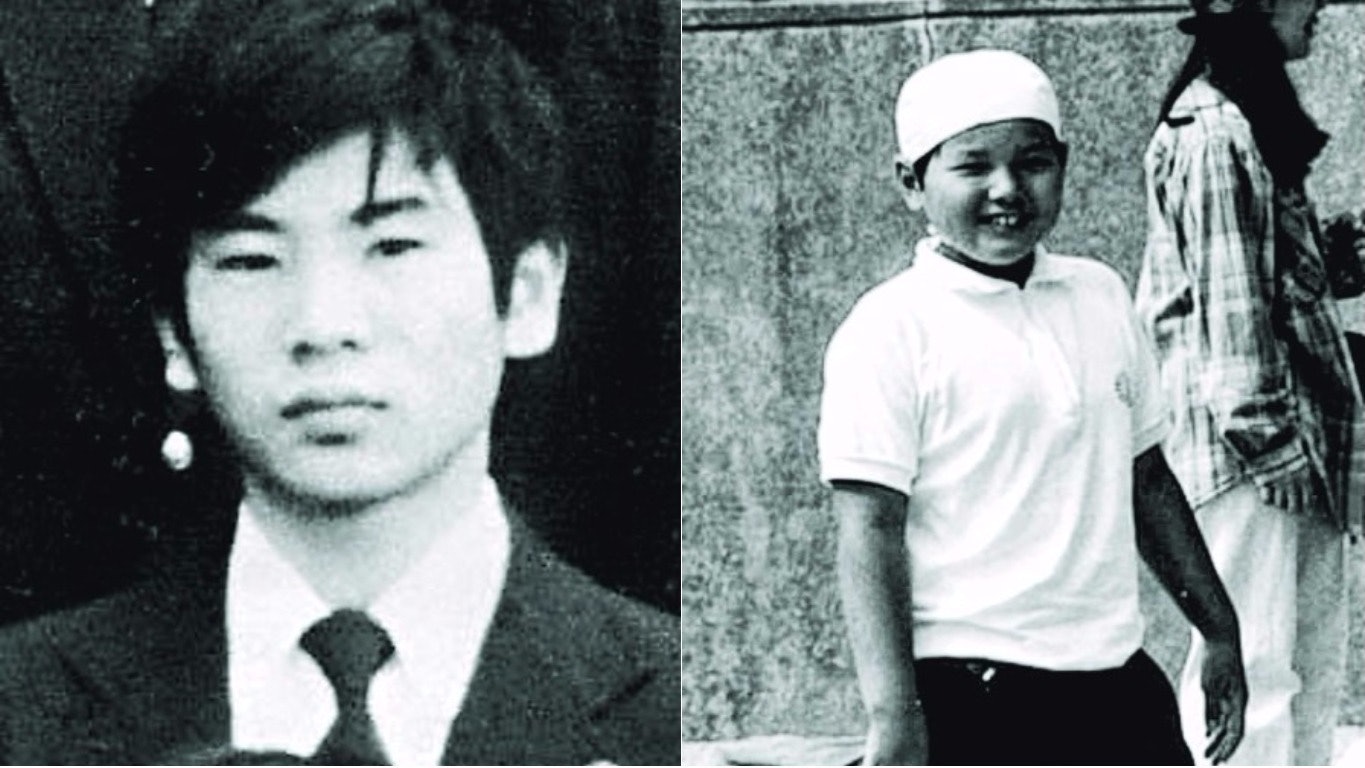

少年A 2004年重獲自由,當時22歲。他一直保持沉默,直至2015年,出版自傳《絕歌》。他成為傳媒焦點,拍下他的相片,發現他在東京打散工過活。後來也有一個少年A的官網,刊登了書竹手日木訊息及圖片,外界認為是為《絕歌》宣傳。

發受害人家屬一度要求法院查封這本書,認為少年A出書是對他們二度傷害。另有批評指他犯下嚴重在書中懺悔,此書大賣,少年A獲取不少版稅,但未有將這筆錢賠償受害人等。

以下文章節錄自《絕歌》少年A的文章。

謹致被害者家屬-撰文 少年A

首先我要對於在未取得各位的同意之前出版這本書,深深致歉。真的很抱歉,不管你們要怎麼批判,我都甘願接受。

我知道不管我說什麼都會被當成藉口,但我還是希望能好好地說明為什麼我一定要出版這本書的原因。

2004年3月10日。我從少年院結束了感化教育以來,這11年裏我一直用盡全力在泥濘中掙扎、爬著、拚死拚活尋找一個可以讓自己背著自己所犯的罪愆(編按:罪過)活下去的空間。跟一般人一樣,我也在社會中碰到了矛盾,遇到了不合理、懊悔、受打擊、意志消沉得對一切都感到疲倦厭惡。每一次都是在最後關卡上,在周遭的人幫忙下才好不容易撐了下來,繼續在社會上生活。但是我非常抱歉,我以這罪愆之身在社會中與人相處、往來的每一天中,迷惘了,我無法保持心靈平衡,像一般人一樣地生活。我沒有一般人活下去的力氣。

我知道,這不是一句「沒力氣」就可以解決的事,我非常清楚。可是真的除了寫這本書之外,我已經沒有任何辦法可以在社會上找到一個帶著罪愆活下去的地方。我知道這不能被原諒,我也很清楚這根本不成理由,我真的萬分抱歉。

我清楚明白 自己應當去死

奪走兩條人命的人,自己卻開口說「想活下來」,我知道這完全不可理喻。我雖然知道,也清楚明白自己根本沒有資格活下來、自己應當去死,可是越是知道、越是明白,就越想活下來,毫無辦法得連自己都受不了地如此虔心祈求「請讓我活下來」、「我想活下來」。丟人現眼、令人作嘔地如此渴求著「生」。

不管在如何悲慘的環境裏,我也只想呼吸、想活下去。到了現在,我才這樣珍惜「活著」這件事。為什麼我不能在鑄下大錯前就有這種想法呢?我真的覺得很愧咎、很懊惱、萬分悔恨莫及。我完全沒臉面對淳君、彩花以及你們的家人,深深、深深地感到慚愧與歉疚。

書寫是我的自我救贖

這11年來,沉默便是我的語言,虛像是我的實體。我拚命壓抑自己的聲音活了下來。這一切都是自作自受,我覺得自己連一聲苦都不應該喊。可是我已經撐不下去了。我想用我自己的話,說出我心所想。留下我活過的痕跡。從早到晚,我無時無刻不管在做什麼的時候都在想這件事。如果不這麼做,精神已經要垮了。我跟自我的過去對峙、戰鬥,書寫是我如今所能有的唯一的自我救贖。我僅存的「存活之路」。我真的除了寫作這本書以外,已經找不到任何可以找回自己的生路。

寫了,卻又會加深各位的痛楚。我雖然知道,卻還是無論如何無論如何都想寫。這麼做實在太過自私了,我對於各位深深感到歉疚,真的萬分抱歉。

如果能有一行、一行也好,如果書中能有隻字片語能夠回答你們的「為什麼」那就好了。

虔心祈願土師淳與山下彩花能夠安息。

真的非常、非常抱歉。

《絕歌》2016年5月在台灣出版時,列為「限制級」,需要附上警告字句及封膠袋出售。這幾年,台灣發生不少隨機殺人案,包括:2014年5月22歲鄭捷在捷運殺4人案、2016年3月無業男子殺害女童小燈泡案。社會紛紛討論,應如何看待一本少年犯揭露犯案心態的書籍?並如何防止下一個少年A呢?負責台灣出版的時報出版社,邀請了台灣大學法律系教授李茂生撰寫導讀,他在日本取得碩士及博士學位,專長刑法罰則、少年事件處理法。

《香港01》獲出版社授權,節錄李茂生的導讀。

撰文:台灣大學法律學院 李茂生教授

是懺悔還是消費受害人?

當年案發時尚且存在的另一種聲音,亦即認為升學壓力、學歷菁英主義、教養方式、媒體渲染惡習等是造成悲劇的主因之見解,幾乎都已經銷聲匿跡。整個日本社會罵聲一遍,但是奇妙的是縱然許多人一開始就拒絕購買此書,卻有更多人購買閲讀後,再開罵。

書籍銷售長紅,少年A版稅收入益豐。未得受害人家屬的同意,就擅自消費被害人及其家屬,而且狂賺版稅估計1500萬至2000萬日圓,至今仍沒有將這筆錢交給被害人家屬當成賠償金或予以信託(少年A揹負了上億日圓的民事損害賠償責任),這些都受到眾多的批判。為抵制此事,媒體開始報導少年A違法擁有兩本護照,想利用版稅逃往國外等無法證實的事情,但此又刺激了買氣。

到底本書有多大的魅力?其中的論述是否消費了被害人以及其家屬?排除掉激情,本書到底替我們帶來怎樣的訊息?這些都是讀者除了獵奇以外,必須去深思的事情。

本書共分成兩部分,第一部描述了少年A的時代,重點置於其成長、犯行至審判的過程。姑不論此一部分是否為自我脱罪的藉口,也不去讚歎其文筆的優美,只要不被殺貓的那一段敘述弄到噁心而無法繼續閲讀,讀者應該可以察覺少年A心中的矛盾與衝突。將自己關在一個小領域內,而這個領域本來是個不讓別人侵犯也不侵犯別人的聖域,然而突然間在祖母去世時,奇妙地變成性與死亡的連結,少年A開始步入沉溺於死與性慾的扭曲心理境界。或許是因為效果遞減的關係,少年A從殺害動物發展到殺人,這點尚能夠理解。然而針對被害人中唯一的男性學童的案件時,則應該不是這麼「單純」。

少年A:死亡與性慾的扭曲

除了死亡與性慾的扭曲連結外,熟識的男童或許因為是發育遲緩兒,清純到不受世俗的任何污染,所以才會被少年A當成絕對不允許他人侵犯的聖域。但是同時少年A又在聖域中看到了醜惡的自我,所以他才會以殺害男童來排除自我毀滅聖域的可能性,並且在男童頭顱的眼睛部位,用刀割出X字型的傷痕。這不外是在男童的眼睛的反射中,少年A看到了自我的邪惡,並想以否定的方式否定自我的宣示。

聖域代表了不得侵犯的意涵,而侵犯聖域的竟然就是自己。殺死男童,並對其頭顱自慰,這顯然是個性倒錯的顯現,但是除此之外,難道沒有其他的意涵?殺死小女孩與殺死小男孩之間有所差異。雖然少年A仍舊對於殺害男童的事情不願意多說,但是想把映照在小男孩眼中邪惡的自己殺掉的描述,應該不是一個單純的辯解,而是另有其他的意涵。否則,為何少年A在本書中,幾乎沒有就另一女童彩花殺害事件多做論述的理由,即令人費解。

如果能夠理解到整個事件中,男童淳君所代表的意義,或許就更加能夠理解本書後半部的意義。雖然許多日本的讀者都認為本書的後半段是個非常自私的表述,充滿著自我感覺良好的期待,但是去除掉先入為主的想像,或許更能理解去除掉少年A的標籤,以另一個身分重返社會時,聖域的解除與人際關係重建間的相當關係。從一個透明人,重新創造人際關係間的實體的努力,已經在本書的後半部充分地表達出來了。

精神科醫師:少年A不斷書寫發泄出來 不把幻想化為行動

日本著名的精神科醫師片田珠美(《無差別殺人的精神分析》這本暢銷書的作者)說少年A是個典型的性倒錯患者(性虐待狂),這類的病患有時會因為性幻想而做出殺人的行為,如果不想要讓奇妙的性幻想化為實際上的行動,那麼繼續不斷地書寫,把心中的特異性幻想用文字發泄出來,或許就是讓他們不把幻想化為行動的良方。可惜的是,在一陣騷動與謾罵後,少年A又開始銷聲匿跡。

我覺得不僅是日本的民眾,包含與此事件毫無關連的台灣讀者,應該有個正面思考的態度來接觸這本書,並理解到一件非常重要的事情。我們雖然無法確切地定義何謂正常的人際關係,但是必須理解當一個人將自己鎖進別人的眼光會直接穿透肉體,且被絕對地忽視的純粹透明的世界時,是件何等悲哀的事情?任何想要把自己的透明性解消掉,同時回歸社會實體人際關係的努力,是多麼地值得我們容忍與贊同。

《絕歌》這個書名到底傳達出怎樣的訊息;絕情之歌、絕望之歌?還是與過去斷絕之歌?這些都留待讀者自行解讀。

除了少年A出版《絕歌》外,少年A的父母、受害人淳及彩花的父母也有出版。欲了解更多,可點擊以下圖片。

編按:被告犯案時只有14歲,未達到日本法例刑事承擔年齡16歲,由家事法庭審理,被判入少年所「治療」,2004年結束感化教育。2000年,日本國會修定法例。將犯罪刑責的最低適用年齡,從16歲降低到14歲。

(資料:中時電子報)

日本14歲男生殺兩童 18年後出書自白:我恨透所有美好的事物

原文:

《絕歌》導讀-台灣大學法律學院 李茂生教授

伸延閲讀:

人人心中都潛藏著一點少年A? 楊添圍(精神科醫師、台灣精神醫學會理事)

《淳:一個被害者父親的真實告白》 土師守

本文取材自 《絕歌-日本神戶連續兒童殺傷事件》(警告:18歲以下人士請由成人陪同閲覽)

導讀作者:李茂生,台灣大學法律學院教授,潛心研究刑法解釋學、犯罪學及刑事政策。

書本作者:少年A,1982年生於日本神戶市。在1997年2月至5月間,犯下著名的神戶連續兒童殺傷事件,並化名為「酒鬼薔薇聖鬥」,同年6月28日被逮捕。因是未成年犯,故在日本法律的文件上被稱為「少年A」。於2004年3月結束感化教育,2015年出版自傳《絕歌》,在日本社會引起極大的爭議。

出版社:時報出版

《香港01》 獲出版社授權轉載,大小標題為香港01編輯所擬。